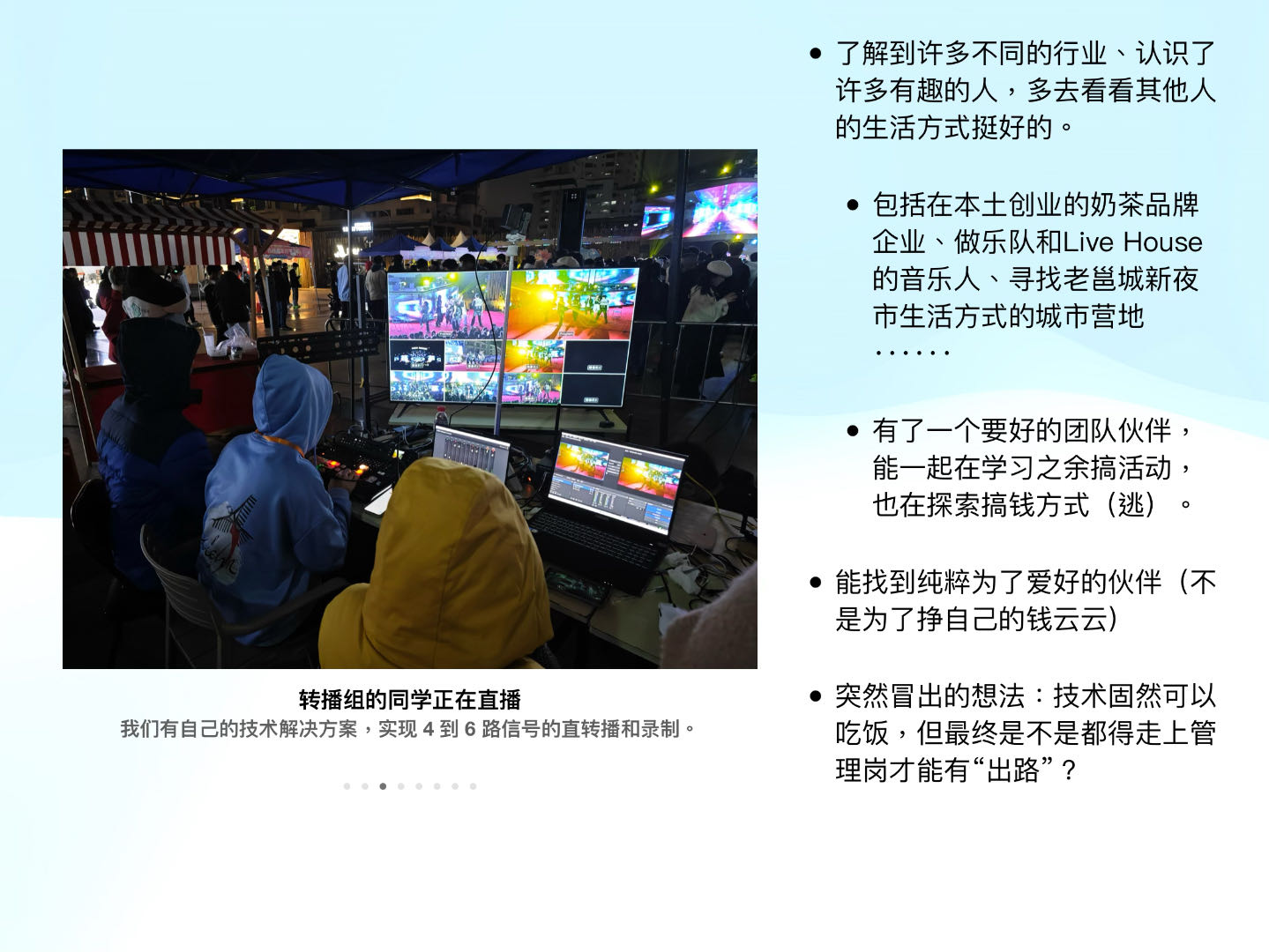

上礼拜五(24/3/8)去开组会,方哥让我们讲一讲假期都做了啥。我还以为像是做报告呢,连 Keynote 都准备了,结果到那里大家人手一个手机,有的人连笔记本和笔都没有带。真是怪尴尬的。但是想着自己能和大家分享我的假期经历,也是不错的。有时候南北差异的碰撞也能带来惊喜。也可以和大家分享了自己假期的心态。

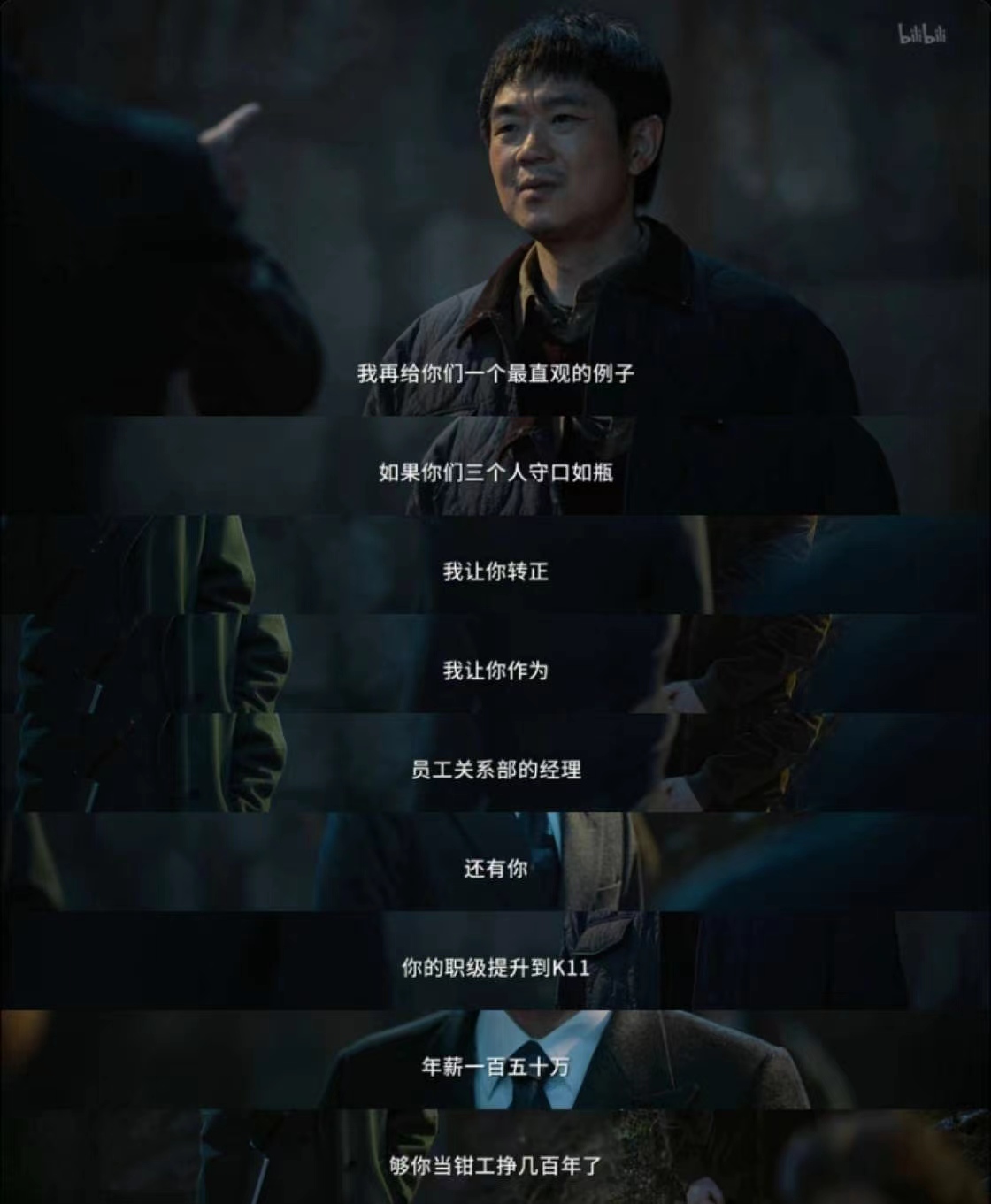

现场分享我的假期晚会时候,我记录的一个想法被方哥看到了。现场太紧张,反而自己忘了问问。“技术固然可以吃饭,但最终是不是都得走上管理岗才能有‘出路’?”感觉到了 20 多岁,大学毕业也可能工作了,这个问题是时候需要一些解答。

总感觉这几年就业形势不太妙,而且 35 岁被优化也不是不可能(毕竟公考都得 35 岁以下)。其次,大龄程序员和应届生工资倒转也是常事。也总感觉国内的技术人员没有太多话语权。

老师的解答也很明了——35 岁以前,专心搞技术,毕竟那是对形势、技术最了解的时候。但是到了 40 岁,最好的办法还是转管理。已经没有那么多的时间和精力去开发、去研发了。而且年轻人不必太早接触某些管理方面的东西。

这几天我尝试看看电影看看书补充点能量,但还是看了爆米花剧《年会不能停!》。里面有些场景,我作为学生竟然有感同身受之处。有些场合大家似乎都得话里有话,也不能把东西讲清楚。职场、官场大家都门清,算盘一个比一个打得大声······大多数人注定是没法独善其身的,甚至有的人连好好工作都做不到了。争争斗斗是这些场合的常态,但绝对不是正常的状态。

《年会》里有一段场景,庄尼、Magic 和潘妮在水边被公司高管堵截,提出了更高的薪水和待遇,留住 3 个人,代价是裁撤整个标准件厂。弹幕里很多人“理想的观点”都是放弃工作坚持斗争,而“现实的观点”却都是“如果是我,我真有可能留下来升职加薪”“他给的实在是太多了”。往大的说,这是时代的洪流;往小的说,这是个人利益和集体利益的矛盾。看似我们有选择,但我们在家人、钱包面前,没有选择。

(这一篇的思路很飘,但确实是真实感受了。)